Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

@Montagut5

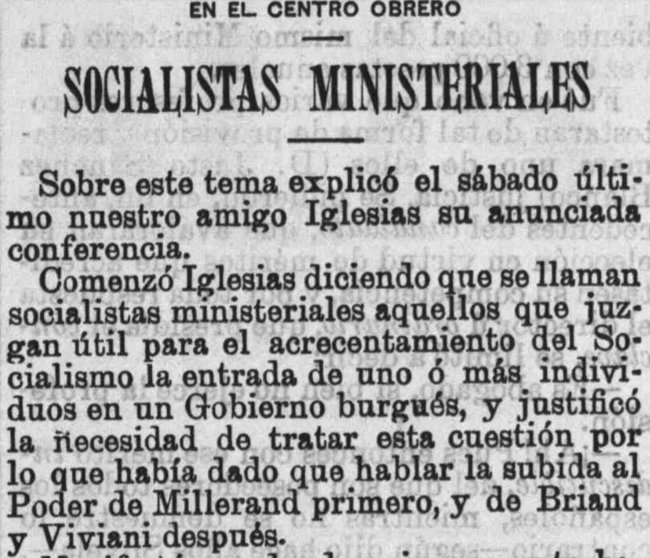

Enmarcado en el debate del socialismo internacional sobre la participación de los socialistas en los gobiernos a principios del siglo XX, dentro del más amplio sobre el revisionismo, y que se produjo en los Congresos de la Segunda Internacional de París y Ámsterdam, Pablo Iglesias impartió una conferencia en el Centro Obrero de Madrid el 29 de diciembre de 1906, cuya crónica recogió El Socialista en su número 1087, con el título de “Socialistas ministeriales”.

Pablo Iglesias precisó que por la expresión “socialistas ministeriales” se entendía la referida a aquellos socialistas que pensaban que para que progresara el socialismo convenía entrar en un Gobierno “burgués”. La charla estaría justificada por todo lo que había dado que hablar la subida al poder de Millerand, de Briand y Viviani. En los primeros lugares donde habían aparecido estos socialistas ministeriales había sido en los países donde el socialismo se había desarrollado más. Pero el criterio adoptado por estos socialistas había sido criticado por los Congresos de París y Ámsterdam. La Segunda Internacional solamente había aceptado la presencia de socialistas en los Gobiernos en caso excepcionales, siempre que lo autorizara el Partido Socialista de cada país, que tendría también como misión vigilar dicha presencia.

Pablo Iglesias era contrario a la presencia de socialistas en los Gobiernos, algo muy distinto era la entrada en municipios y parlamentos

Pablo Iglesias era contrario a la presencia de socialistas en los Gobiernos, algo muy distinto era la entrada en municipios y parlamentos. La llegada de un ministro socialista a un Gobierno no garantizaba la aprobación de leyes favorables para los obreros.

Con su habitual sentido pedagógico explicó estas dos afirmaciones. La diferencia entre un cuerpo electivo y uno ejecutivo, es decir, entre ayuntamientos y parlamentos frente a gobiernos era sustancial. Los socialistas solamente podían llegar en esos momentos a un ejecutivo si eran llamados por la burguesía, frente al caso de las instituciones electivas, porque se entraba en las mismas gracias a las fuerzas propias, además, en enfrentamiento con los partidos burgueses. En los Gobiernos, los ministros debían ser solidarios con las decisiones que se tomaban, recordando que el resto de ministros eran burgueses al servicio de los deseos de la patronal. En un parlamento los socialistas no estaban obligados con otros grupos, y eran libres en su voto.

En segundo lugar, Pablo Iglesias opinaba que la aprobación de leyes favorables a los trabajadores dependía más de la presión de una organización obrera desarrollada o cuando la burguesía creía que con eso podía frenar el socialismo. El ejemplo sería el alemán, donde los socialistas no habían entrado en ningún Gobierno, pero se habían aprobado muchas leyes obreras, muchas más que en Francia.

Participar en un Gobierno “burgués” era una contradicción, porque su objetivo siempre era la defensa de los intereses de los patronos, por mucho que, en algunas ocasiones, hiciesen concesiones a los obreros.

Pablo Iglesias se demoró en ahondar sobre esta cuestión con el ejemplo del Gobierno francés con Millerand, que envió soldados para reprimir huelgas, se persiguió a los socialistas rusos para complacer al Gobierno zarista, y se pusieron muchas dificultades al Congreso de la Internacional de 1900. También aludió al Gobierno de Clemenceau, con Aristide Briand como ministro del mismo, cuando la capital francesa se llenó de soldados en la celebración del Primero de Mayo. Recordemos que Briand aceptó entrar en el Gobierno en 1906 y, por ello, se salió del Partido Socialista. Desde entonces se convertiría en uno de los políticos fundamentales en los Gobiernos de la Tercera República hasta su fallecimiento.

Iglesias pensaba que a los republicanos les agradaría la presencia de socialistas en un Gobierno “burgués”

Después se centró más en el caso español, en la cuestión de los partidos republicanos, siguiendo la postura oficial socialista contraria a los mismos. Iglesias pensaba que a los republicanos les agradaría la presencia de socialistas en un Gobierno “burgués”. Pero eso sería, siempre según su interpretación, igual a la situación que se producía cuando los que ellos denominaban como tránsfugas a los republicanos que aceptaban entrar en Gobiernos de la Monarquía.

En realidad, la razón por la que la burguesía buscaba la cooperación socialista era frenar al socialismo al perturbar sus filas o generar desaliento en sus filas. Iglesias se preguntaba, al respecto, lo que opinaban muchos trabajadores franceses con la entrada de Briand en el Gobierno. En ese momento de su conferencia realizó un análisis de la división interna del socialismo francés.

Finalizó recalcando que había que observar siempre una táctica política enteramente socialista, con memoria y fuerza de carácter para no dejarse influir por los que con sus hechos desmentían su dedicación a la clase obrera. No había que desanimarse ante las grandes dificultades con las que tropezaba el socialismo en España, debiendo seguirse en la misma línea.

Para ahondar en la cuestión de la táctica política socialista internacional podemos consultar la parte de la obra dirigida por Jacques Droz, Historia del socialismo, De 1875 a 1918, en relación con la Segunda Internacional, y también del socialismo francés. Las resoluciones de Dresde y de Ámsterdam pueden consultarse directamente en la red en el Marxist Internet Archive. Por fin, parece muy sugestivo el análisis que Antonio Robles Egea emprende en “La Conjunción Republicano-Socialista: una síntesis de liberalismo y socialismo”, en Ayer (2004) porque enmarca el acercamiento entre socialistas y republicanos españoles en un contexto europeo de concertación de las fuerzas liberales-democráticas con las socialistas con la finalidad de culminar el proceso de democratización de los Estados liberales decimonónicos, siguiendo los planteamientos que el propio autor hizo en un trabajo anterior de 1990, titulado “Socialismo y democracia: las alianzas de izquierdas en Francia, Alemania y España en la época de la II Internacional”, en Historia Contemporánea. Por fin, es muy importante recurrir al libro de Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1872-1982, Madrid, (1997).