Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

Vicente I. Sánchez | @Snchez1Godotx

Aunque hoy Concha Espina solo nos evoca una estación de metro de Madrid, lo cierto es que fue una de las escritoras más reconocidas de la primera mitad del siglo XX en España. Concepción Rodríguez-Espina y García-Tagle (Santander, 15 de abril de 1869) fue una literata que desarrolló una importante vida cultural y estuvo nominada tres veces al Premio Nobel. También fue una mujer adelantada a su tiempo, siendo de las primeras en lograr un divorcio efectivo en 1937. Sin embargo, su afiliación a la Falange acabó relegando su obra al olvido.

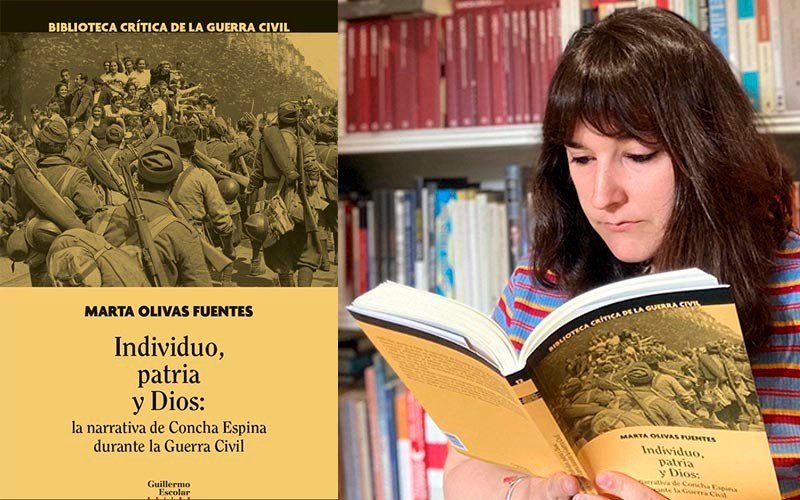

Con el fin de rescatar esta importante figura y analizar su contribución, la doctora en literatura española, Marta Olivas, acaba de publicar el libro Individuo, patria y Dios: la narrativa de Concha Espina durante la Guerra Civil. Este interesante estudio, publicado por Guillermo Escolar Editor en la colección “Biblioteca Crítica de la Guerra Civil”, busca devolver a los planes de estudio a una mujer clave de la cultura española.

«La incorporación de la mujer a la vida política equivale al descubrimiento de un tercer mundo». Concha Espina

Vicente I. Sánchez. La primera pregunta es clara. ¿Quién fue Concha Espina?

Marta Olivas. Hoy en día Concha Espina es recordada principalmente por la estación de metro que lleva su nombre o los monumentos que encontramos en algunas ciudades, pero en 1936, cuando arranca mi ensayo, era una escritora muy famosa que había sido nominada al Nobel de Literatura en tres ocasiones y, además con el apoyo de académicos muy reputados de muchas partes del mundo como Estados Unidos, Francia o Suecia... En los años treinta, ella había recibido cientos de premios y distinciones. Por ejemplo, Alfonso XIII la condecoró con la banda y lazo de Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa, un honor nunca antes concedido por motivos civiles. En definitiva, era una autora muy respetada en el mundo literario, muy premiada y muy leída. Sus obras eran conocidas por el gran público y era una referencia internacional.

¿Cómo podríamos definir su estilo?

Es verdad que en 1936 ella no participa de lo que podríamos llamar vanguardia literaria, pero sí era muy popular y respetada por sus compañeros de profesión. Por ejemplo, mantenía correspondencia con Unamuno, de quien era muy amiga, y organizaba una tertulia literaria en su casa del Barrio de Salamanca a la que acudieron autores como García Lorca. Realmente, era una personalidad influyente en la época.

Explicas en tu libro Individuo, patria y Dios: la narrativa de Concha Espina durante la Guerra Civil que su afiliación a la Falange fue clave en su desarrollo vital y a la postre en su olvido posterior. ¿Posicionarse fue su gran error?

El hecho de pertenecer a un determinado bando y ser mujer le ha pasado mucha factura, y desgraciadamente, creo que es uno de los motivos por los que no es demasiado recordada. Su olvido actual tiene que ver, en cierta medida, con sus inclinaciones políticas durante la Guerra Civil. Ella militó en la Falange y el hecho de ser uno de los referentes de la literatura franquista y una mujer muy comprometida políticamente influyó en que, al inicio de la democracia, su obra quedara olvidada. Esto les ocurrió a otros escritores que tenían una inclinación conservadora como Tomás Borrás o Gonzalo Torrente Ballester: escritores de referencia en la Dictadura a los que literariamente lastró su ideología.

Al final, el posicionamiento político de una manera u otra siempre afecta a la cultura.

Creo que a ella, a la hora de entrar en los planes de estudio modernos, le ha pesado mucho su vinculación falangista durante y tras la Guerra. Muchas veces hacemos una lectura de la historia de la Literatura muy condicionada por nuestra propia visión política. Tampoco voy a mentir: a la altura de 1936, no era una mujer cuya literatura resultase referente en cuanto a innovación literaria. Ella seguía siendo fiel a su estilo: un realismo tradicional con toques románticos y de folletín. Su mejor literatura la escribe durante los años 20, con obras fundamentales e interesantísimas como El metal de los muertos, que se convierte en una de las primeras novelas abiertamente sociales de la Historia de la Literatura.

Estuvo nominada en tres ocasiones al Nobel de Literatura y en 1926 solo un voto lo separó de Grazia Deledda, la escritora italiana que lo ganó

Lo interesante de Concha Espina es que, sin abandonar ese realismo, durante la guerra escribe Retaguardia: imágenes de vivos y muertos una de las novelas más interesantes dentro del bando sublevado. Se trata de un libro que incluye algunas secuencias muy tremendistas, anticipándose algunos años a la eclosión de esta tendencia. Siempre asociamos el inicio del tremendismo literario con la publicación de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Sin embargo, si leemos Retaguardia u otras obras de corte conservador escritas durante la guerra como Checas de Madrid, de Tomás Borrás o Madrid, de corte a checa, de Agustín de Foxá podemos encontrar unos recursos y una forma de contar que veremos más adelante. Es una literatura esperpéntica, cruda por lo que está contando. Retaguardia es un ejemplo de ello y merece la pena ser leída.

Precisamente tu libro habla sobre la literatura de Concha Espina durante la Guerra Civil. ¿Cómo fue ese periodo?

Es un ensayo sobre toda la literatura que escribió Concha Espina durante la Guerra Civil. No es una biografía, aunque hay un capítulo donde se realiza un mínimo recuento de su vida durante las semanas que pasó en su casa de verano de Mazcuerras, en Cantabria. Allí es donde le sorprende la guerra y allí llegó a permanecer en arresto domiciliario durante meses. Este libro es un ensayo filológico de las dos novelas que publicó durante la guerra: Retaguardia y Las alas invencibles, el volumen de cuentos Luna roja, otros relatos breves y sus memorias: Esclavitud y libertad: diario de una prisionera. También me ocupo de Princesas del martirio, una especie de biografía novelada de las enfermeras mártires de Somiedo. Fue un episodio muy mediático y sangriento que Concha Espina utiliza para configurar un modelo de mujer para las chicas de la nueva España nacionalcatólica.

Concha Espina vuelve a Madrid en el 39. ¿Cómo fue su recibimiento?

Cuando termina la guerra, ella vuelve a su casa de Madrid y está muy arropada por el mundo literario cercano al Régimen. Por ejemplo, su hijo Víctor de la Serna era uno de los periodistas más importantes del país. Cuando ella muere en 1955, es muy reconocida y se le considera una gran escritora. Como te comentaba, estuvo nominada en tres ocasiones al Nobel de Literatura y en 1926 solo un voto lo separó de Grazia Deledda, la escritora italiana que lo ganó.

Sin embargo, con la evolución de la narrativa a lo largo del siglo y, muy especialmente en los años 60, a raíz de la llegada de la novela experimental auspiciada por el Boom latinoamericano, sus obras ya no tienen mucho que decir.

Gracias Marta por devolver a la palestra a esta figura clave de la literatura de España.