Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

@Montagut | En los años veinte, producida la escisión comunista, el PSOE buscó referencias en Europa, y además de fijarse en la evolución del socialismo nórdico, y no olvidar la importancia de la socialdemocracia alemana y del socialismo francés, encontró, fundamentalmente, en el laborismo británico un modelo a investigar y seguir, especialmente, ante su progresión electoral y su llegada al poder en un país donde hasta el momento solamente había existido el bipartidismo entre conservadores y liberales. Este reportaje recoge algunas de las cuestiones que interesaron a los socialistas en aquella década. Son materiales que esperemos en un futuro se puedan convertir en una monografía.

- La alternativa laborista en el PSOE de los años veinte

- Fernando de los Ríos y el modelo británico ante la crisis barcelonesa

- La repercusión internacional del triunfo laborista en 1923 para el socialismo español

- Pablo Iglesias ante el discurso de MacDonald en el Albert Hall

- Pablo Iglesias y el laborismo en el poder en 1924

- Los socialistas españoles por la elección de Susan Lawrence en los Comunes (1926)

- Besteiro y el laborismo en 1927

- Fabra i Ribas: laborismo y libertad ante las elecciones de 1929

- El análisis del laborismo por parte de Fernando de los Ríos en 1929

- El papel del voto femenino en el triunfo laborista del 29 para el socialismo español

La alternativa laborista en el PSOE de los años veinte

Hace ya unos años en la reseña que Manuel Pérez Ledesma realizó del estudio de Santos Juliá sobre los socialistas en la política española, después de valorar el gran esfuerzo realizado planteó algunas objeciones al libro, y una de ellas tenía que ver con la escasa preocupación que había desarrollado Juliá sobre la influencia internacional en los cambios de estrategia del PSOE, aludiendo a cómo existieron a través de formulaciones de la Segunda Internacional o de los partidos socialistas más avanzados. Así, Pérez Ledesma nos hablaba de cómo el avance electoral del laborismo británico pudo ser para muchos socialistas españoles una alternativa frente al modelo comunista de la Tercera Internacional.

Esta sugerencia del malogrado maestro, y la constatación en nuestros estudios con la inagotable fuente que es El Socialista de que, efectivamente, el socialismo español hizo un seguimiento exhaustivo sobre lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido en el período de entreguerras, especialmente en la década de los veinte con el imparable avance de los laboristas y su llegada al poder, nos hacen plantear la necesidad de abordar esta cuestión, hasta ahora no muy tratada.

El socialismo español hizo un seguimiento exhaustivo sobre lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido en el período de entreguerras

En realidad, la preocupación “británica” nacería antes. Conocemos, gracias a Alejandro Tiana, el intento de un grupo de jóvenes ya en 1907 para introducir el fabianismo en España que, aunque malogrado, terminó fraguando, en cierta medida, en la iniciativa de la Escuela Nueva. Después, como decíamos, El Socialista siguió muy de cerca cómo los laboristas iban avanzando electoralmente, alcanzado el poder en 1924 y en 1929, aunque de forma no muy estable. Se realizaron análisis sobre el Partido Laborista y el Partido Laborista Independiente, de sus líderes, y se llegó a biografiar a los diputados y diputadas electos. Además, se consiguió que algún líder político británico fuera corresponsal del periódico obrero español, como Archibald Fenner Brockway.

Por fin, destacados miembros del PSOE opinaron acerca de la situación política británica, el programa laborista, la labor de gobierno y de los problemas derivados de la misma, etc., empezando por el propio Pablo Iglesias, pero también por parte de Fernando de los Ríos o Antonio Fabra i Ribas, que llegó a escribir un libro (Origen y carácter del movimiento laborista, 1924).

Así pues, convendría iniciar una línea de investigación sobre la influencia del modelo laborista británico en el seno del Partido Socialista.

Fernando de los Ríos y el modelo británico ante la crisis barcelonesa

Fernando de los Ríos realizó en noviembre de 1922 un ejercicio de historia para plantear una solución a la crisis social de principios de los años veinte en Barcelona y Cataluña.

De los Ríos explicaba que la crisis barcelonesa le había traído a la memoria el período de la historia social británica de hacía unos cien años antes, porque veía semejanzas. En ese momento había surgido la orientación que había desarrollado el proletariado inglés y la política social de los gobiernos de aquel país. El buscaba que se reflexionase sobre esta supuesta analogía y se tomara la debida cuenta.

La crisis social británica había sido provocada a raíz del desarrollo de la Revolución industrial. Había surgido el proletariado, naciendo reivindicaciones que no habían sido las propias de la Revolución francesa, porque se habían dado en el universo del derecho, pero sin dotar de un poder real a quien solamente lo tenía de derecho, según explicaba De los Ríos, es decir, al pueblo. Como buen socialista hablaba de la disociación que suponía la conquista de derechos y luego la realidad económica y social, llevando a situaciones terribles, porque por mucho que se afirmase el derecho a la vida como algo elemental y primario no se garantizaba si no se organizaba el derecho al trabajo, ni el seguro contra el paro, ni muchos otros.

Y en ese sentido, De los Ríos valoraba mucho la que podemos llamar nosotros la solución británica, y ya desde el siglo XVIII. En este sentido, citaba a Thomas Spence, quien en 1775 publicaba un libro con el significativo título de “Derechos del Hombre”. Mientras los franceses consideraban que los derechos eran autorizaciones para hacer, por otro lado, no ofrecían los medios para realizarlos. Por eso, Spence (recordemos que fue uno de los autores claves del radicalismo británico) declaraba que los derechos no eran posibles a menos que se modificase la organización de la propiedad y que se nacionalizara. En esa línea seguiría Godwin, cuando en 1791 publicaba “Justicia política”.

La crisis social británica había sido provocada a raíz del desarrollo de la Revolución industrial. Había surgido el proletariado, naciendo reivindicaciones que no habían sido las propias de la Revolución francesa

La proliferación de folletos que comenzaron a aparecer y la miseria que se apoderó de las clases populares inglesas cuando comenzaba el siglo XIX, crearon un medio social propicio para los que defendían las nuevas ideas. El movimiento obrero se organizó, y con ello aumentaron las persecuciones del poder político, aunque opinaba que sin la dureza, que un siglo después las autoridades españoles habían desplegado, en alusión explícita a la represión del movimiento obrero en Barcelona.

Un aspecto importante para nuestro autor era el hecho de que en los años treinta del siglo XIX después de una fiera lucha, las masas obreras inglesas se habían convertido a la política, en alusión, indudablemente, al cartismo. Habían comprendido que con malas leyes y malos gobiernos se hacía mucho daño.

Después de que hubiera tenido lugar otra Revolución (la rusa), con un carácter exclusivamente económico, Fernando de los Ríos pensaba que era el momento de que las fuerzas sociales en lucha afirmasen o uniesen dos elementos, disociados durante todo el siglo XIX y aún en el momento en el que escribía, porque mientras la Revolución francesa se había desentendido, según él, del poder, la rusa lo había hecho del derecho. Solamente el movimiento inglés desde el siglo XVIII unía los dos elementos, el poder y el derecho.

Esta opinión de Fernando de los Ríos se inscribe, en nuestra opinión, en el interés que el socialismo español desarrolló en la década de los años veinte por la alternativa del movimiento obrero y del laborismo británicos.

Hemos consultado el número de 9 de noviembre de 1922 de El Socialista. El artículo se publicó en dicho periódico, que había sido previamente publicado en El Sol.

La repercusión internacional del triunfo laborista en 1923 para el socialismo español

Como es sabido, las elecciones de diciembre de 1923 supusieron un impresionante avance del laborismo, que quedó en segunda posición, pero con suficiente fuerza, apoyado por el Partido Liberal, para que Ramsay MacDonald pudiera formar gobierno.

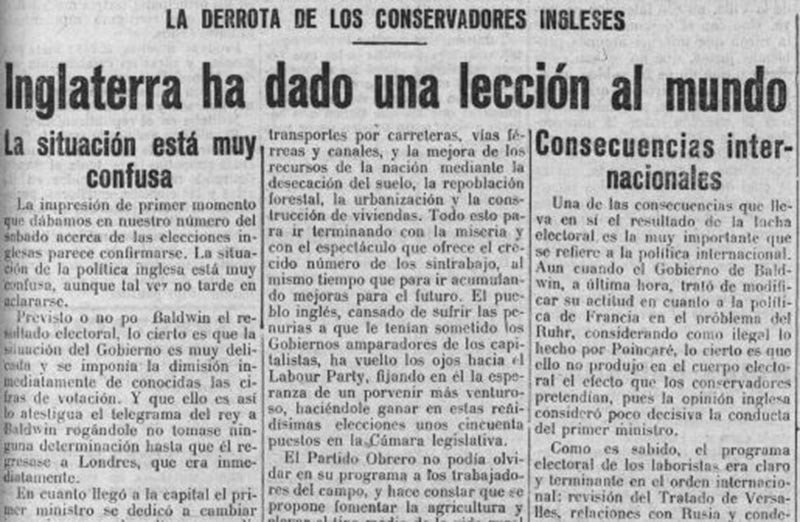

El periódico El Socialista dedicó una enorme atención a estas elecciones y a la situación generada en el Reino Unido. En este artículo veremos su análisis sobre las consecuencias internacionales de las elecciones británicas en un momento delicado, especialmente por la ocupación del Ruhr y el lugar de Alemania.

En primer lugar, el periódico español consideraba que en la campaña electoral el Gobierno de Baldwin a última hora había tratado de modificar su actitud en cuanto a la política de Francia en el problema del Ruhr, considerando como ilegal lo realizado por Poincaré, pero eso no había repercutido en el cuerpo electoral el efecto que pretendían los conservadores porque, siempre según el medio obrero español, se había considerado que la conducta del primer ministro no había sido decisiva.

El programa electoral de los laboristas tenía una dimensión internacional muy definida: revisión del Tratado de Versalles, establecimiento de relaciones con la URSS, y condena de la política seguida con Alemania.

Mientras la Revolución francesa se había desentendido del poder, la rusa lo había hecho del derecho. Solamente el movimiento inglés desde el siglo XVIII unía los dos elementos, el poder y el derecho

Pero el periódico opinaba también que la política internacional influía claramente en las elecciones británicas, como en las francesas. Se interpretaba la derrota de Lloyd George en el pasado por la política reaccionaria de Poincaré. El aumento de la representación liberal podía influir en el bloque nacional francés en las elecciones de este país. En este sentido, se opinaba que la “opinión democrática” francesa recibiría un fuerte apoyo en su campaña por el resultado electoral británico, frente a la derecha.

El socialismo español estaba en la misma línea internacional que el laborismo británico, especialmente en relación con la reconstitución económica de Alemania y sobre la modificación de la ocupación del Ruhr, un asunto que hemos estudiado hace tiempo también. Por eso había que cambiar los procedimientos en política exterior, y así parecía que lo habían manifestado los electores británicos.

Hemos trabajado con el número 4629 de El Socialista, de 10 de diciembre de 1923.

Pablo Iglesias ante el discurso de MacDonald en el Albert Hall

Profundizando en el tema de la repercusión del ascenso del laborismo en el socialismo español en la década de los años veinte nos acercamos a la impresión que le causó a Pablo Iglesias el discurso de Ramsay MacDonald, y que el líder laborista pronunció en el Albert Hall el 8 de enero de 1924. Las impresiones del viejo líder socialista fueron publicadas en El Socialista.

El discurso de MacDonald era el reverso, a juicio de Iglesias, de los que pronunciaban los jefes de los “partidos burgueses”, caracterizados por no tener claridad, concreción, sinceridad, ni elevación de pensamiento, primando en los mismos la confusión y la hipocresía, eso sí, envolviendo todo en frases altisonantes para presentar “pequeños propósitos” o “planes mezquinos”.

Al contrario, el político laborista había demostrado otra cosa. Iglesias se fijaba en un parte del discurso que le llamaba la atención, aquella en la que el británico expresaba que en caso de aceptar formar Gobierno se haría para resolver los urgentes problemas británicos, de Europa y del mundo, buscando movilizar a los hombres y mujeres de buena voluntad, desafiando a conservadores y liberales a ponerse enfrente de los laboristas para impedir el cumplimiento de la misión expresada. En esa parte del discurso el laborista habló del objetivo de la paz, y cómo para conseguirla era indispensable que hubiera un Gobierno laborista, además de la sintonía entre los pueblos y del reconocimiento del Gobierno ruso.

Ese discurso era un ejemplo de claridad, de haber plasmado de forma evidente los principios del programa laborista, con palabras sinceras, y con altura de miras. Era evidente que otros políticos, como Lloyd George y Baldwin habían hablado de paz, pero nada habían hecho para lograrla. Pero tampoco había luchado por la misma Poincaré en Francia, porque sus palabras entraban en contradicción con la política que había emprendido, de clara tendencia imperialista a través de la ocupación del Ruhr, cuestión que, como sabemos, fue ampliamente criticada por el socialismo europeo en su conjunto, y que hemos estudiado. Pablo Iglesias aprovechó el artículo para cargar duramente contra el político francés.

No sólo había diferencia entre los discursos de estos políticos y el de Ramsay MacDonald, en opinión de Pablo Iglesias, sino también en la forma de cumplir su palabra, porque su programa de paz no sería de “relumbrón”. Quería dejar claro que el laborismo no iba a ahorrar esfuerzos para conseguir este objetivo de la paz.

Pablo Iglesias se preguntaba si los “políticos burgueses” ingleses, apoyados por los de otros países iban a impedir el cumplimiento del programa laborista, pero era optimista en relación con la paz. La realidad, como sabemos, sería muy distinta, el Gobierno laborista caería y la paz, efectivamente, avanzó durante los años veinte, pero para luego entrar en barrena.

El socialismo español estaba en la misma línea internacional que el laborismo británico, especialmente en relación con la reconstitución económica de Alemania

La opinión de Iglesias se puede consultar en el número 4668 de El Socialista.

Pablo Iglesias y el laborismo en el poder en 1924

Pablo Iglesias escribió un artículo en El Socialista a principios del mes de febrero de 1924 en el que opinaba sobre los laboristas ingleses en el poder. Las esperanzas puestas por nuestro protagonista en este hecho histórico deben vincularse, como veremos, al trastorno que supuso la reciente irrupción del comunismo a raíz de la Revolución Rusa.

El hecho tenía para el viejo líder español una importancia capital porque, aunque consideraba que los laboristas no iban a transformar de arriba abajo el orden social británico, sí iban a comenzar dicho cambio, además de influir en los asuntos que interesaban a los europeos. Todo esto habría causado una conmoción entre determinados sectores, pero también había producido alegría en millones de personas. No olvidemos, por nuestra parte, que era la primera vez que accedían los laboristas al poder

¿Quiénes temían este hecho según Iglesias? Pues en el artículo pasaba a relatar esos sectores: los defensores del imperialismo, los “plutócratas” que vivían a costa de los que trabajaban, los representantes de la vieja política, y los “chacales de la burguesía” que buscaban el beneficio de las guerras.

¿Quiénes veían con satisfacción un Gobierno laborista?; en principio, todos los trabajadores del mundo, los pacifistas, los hambrientos de Alemania y Rusia, los hombres que amaban el progreso, los que no contemplaban que la ciencia sirviese para destruir a los hombres y sí para hacer mejor y más larga la vida, y, por fin, los hombres de espíritu liberal.

Parecía como si los laboristas tenían la misión de mostrar el verdadero camino socialista frente a lo que se hacía en la Rusia comunista

Pablo Iglesias parecía muy optimista, porque consideraba que esta victoria desalentaría a los privilegiados, unido a la exaltación del proletariado. Los trabajadores y las personas liberales iban a salir fortalecidos. En este sentido, y en línea con la alusión rusa anterior, el político español consideraba que el Gobierno laborista iba a poner remedio al trastorno que había causado en el campo socialistas y de las organizaciones obreras la táctica, considerada como equivocada y hasta insensata, de los comunistas rusos. Parecía como si los laboristas tenían la misión de mostrar el verdadero camino socialista frente a lo que se hacía en la Rusia comunista.

Por fin, consideraba que cuando acabase la existencia del Gobierno laborista, más por intrigas ajenas de los “partidos burgueses” que por sus errores, se habría conseguido la consolidación del laborismo.

El número consultado de El Socialista es el 4678.

Observaciones de Largo Caballero sobre el socialismo en 1924

En el contexto de la primera vez que el laborismo llegó al poder en el Reino Unido, y de la victoria también de la socialdemocracia danesa, Francisco Largo Caballero publicó un artículo en el Heraldo de Madrid, luego reproducido en El Socialista, donde plasmó unas observaciones sobre el socialismo en ese momento histórico. Estaríamos en el año 1924.

Precisamente, por esos hechos mencionados, Largo Caballero afirmaba que la opinión se iba convenciendo de que el socialismo era algo tangible y no una fantasía de ilusos. Por esa idea equivocada que se tenía del socialismo muchos habían considerado innecesario su estudio y de ahí la confusión generada con teorías y hechos que, en realidad no eran socialistas, sino su antítesis.

Largo no pretendía definir lo que era el socialismo, en un ejercicio de modestia, pero sí quería enfrentarse con una serie de errores que se cometían sobre el mismo. El socialismo sería revolucionario en el verdadero sentido de la palabra, ya que, tenía por objeto establecer un nuevo régimen de propiedad, el colectivo frente al individual, que no era inmutable. Los medios para llegar a su objetivo no dependerían nunca de su voluntad sino del ambiente político y social en que actuase, es decir, estaría haciendo, a nuestro entender, una interpretación marxista sobre las condiciones del momento o de las contradicciones del mismo.

El socialismo no era que el obrero afirmase cada día más su personalidad individual y colectiva, ni que obtuviera una jornada más humana, ni un salario más elevado, ni que viviese en una mejor casa o consiguiese tener seguro de paro y vejez. No era eso, sino ir preparándose el camino para llegar al mismo. El socialismo sería un método que tendía a impedir que el bienestar de unos cuantos tuviera como base la miseria de los más, es decir, que iba directamente hacia el establecimiento de la igualdad. Y aquí estaba el primer gran equívoco, porque los enemigos del socialismo pretendían hacer creer que buscaba la igualdad absoluta, pero no era así, sino la igualdad en el punto de partida, es decir, que todo el mundo tuviera las mimas condiciones económicas para desarrollar sus posibilidades intelectuales, físicas y “morales”, como hoy diríamos, la igualdad de oportunidades.

Si eso era el socialismo no se podía decir que fuera contrario al progreso productivo, por lo que no defendía la “huelga de brazos caídos” porque era un arma que terminaba por perjudicar a quienes la esgrimían. Tampoco desarrollaba un rencor ni desconsideración hacia las capacidades superiores. Todo lo contrario, las defendía si se dedicaban sinceramente a trabajar en beneficio de la Humanidad.

El socialismo sería revolucionario en el verdadero sentido de la palabra, ya que, tenía por objeto establecer un nuevo régimen de propiedad, el colectivo frente al individual, que no era inmutable

El socialismo no transigía con el dogmatismo extremista, y siempre lo habría combatido. Por eso no estaría conforme con la dictadura fuera del color que fuese porque por muy buenos deseos que tuvieran los que la ejercían constituía una paralización de la acción de los factores económicos, intelectuales y morales de una sociedad, los cuales en democracia contribuían a la evolución progresiva del Estado.

Hemos trabajado con el número 4850 de El Socialista, del día 23 de agosto de 1924.

Los socialistas españoles por la elección de Susan Lawrence en los Comunes (1926)

El Socialista realizó un exhaustivo seguimiento de lo que ocurría en el Reino Unido en relación con el poder creciente del laborismo, desbancando a los liberales en el bipartidismo británico, y alcanzando el poder también. Las noticias de los procesos electorales, de los candidatos llenaron las secciones de internacional de periódico obrero, además de incluir artículos de opinión. En contexto abordamos un caso concreto, que es muy significativo de lo que aquí exponemos.

Ante la elección parcial por fallecimiento de un diputado conservador a finales de abril de 1926, y en el que participaba como candidata laborista Susan Lawrence, el periódico socialista español realizó un especial seguimiento de los últimos días de campaña, informando al final del resultado electoral.

Así pues, el 26 de abril, apareció una columna en el periódico con el significativo título de “¿Saldrá diputado Susana Lawrence?” En dicho artículo se explicaba la razón por la que había una elección parcial, y se informaba de los tres candidatos, conservador, liberal y laborista. Según lo que allí se exponía los laboristas se estaban volcando con su candidata, ya que los principales líderes habían ido a la circunscripción para apoyarla. Al parecer, se había compuesto hasta una especie de himno. El periódico deseaba que la candidata tuviera éxito porque, en su opinión, se lo merecía al ser una de las figuras descollantes del movimiento feminista socialista.

La contienda electoral se había endurecido porque la candidata laborista era muy potente, informándose de que los contrincantes estaban empleando “estratagemas para desorientar a los trabajadores”

Al día siguiente, y en primera página, y con mucho más texto se incluyó una nueva columna con el mismo título en El Socialista. La contienda electoral se había endurecido porque la candidata laborista era muy potente, informándose de que los contrincantes estaban empleando “estratagemas para desorientar a los trabajadores”. En este sentido, los liberales distribuyeron un manifiesto donde informaban que contaban con el apoyo sindical, algo que fue calificado de falso por el periódico español, ya que las uniones obreras habían desmentido ese apoyo en distintos comunicados, informando que su única candidata era Lawrence. En este sentido, nuestra protagonista recibió muchas adhesiones de los sindicatos.

Por fin, uno días después de celebrados los comicios, el periódico español informaba que Lawrence había sido elegida diputada.

Hemos consultado los números 5374, 5375 y 5380 de El Socialista.

Besteiro y el laborismo en 1927

No podemos negar que uno de los temas prioritarios de nuestras investigaciones sobre el socialismo y el movimiento obrero es el del laborismo, y más concretamente, el de la importancia del mismo como modelo alternativo del comunismo para el socialismo español en los años veinte. En este sentido, vamos ya acumulando distintos artículos sobre esta cuestión que no ha sido tratada aún monográficamente, habiendo sido Pérez Ledesma quien nos estimuló a este estudio desde la reseña que publicó hace ya más de dos décadas del libro de Santos Juliá sobre la acción policía del socialismo español.

En este nuevo aporte acudimos a un personaje socialista de importancia capital, a Julián Besteiro. El intelectual trató el asunto en un artículo que publicó en El Trabajo para el primero de mayo de 1927, y que reprodujo El Socialista unos días después. Lleva el título de “El socialismo en Inglaterra y en el Continente Europeo”.

Besteiro llamaba la atención sobre el hecho de que hasta hacía muy poco era frecuente no estimar en todo su valor el socialismo inglés, ni tan siquiera por parte de los socialistas del continente europeo, aunque debemos recordar, por nuestra parte, el interés demostrado antes de la Gran Guerra por parte de Kautsky, que en 1913 publicó un interesante artículo en Neu Zeit, fundamental revista teórica del SPD, sobre la unidad socialista británica. Pero regresemos a Besteiro. El hecho de que no se tuviera muy en cuenta al laborismo era futo de la particularidad del movimiento obrero británico si se le comparaba con el del resto de Europa, ya que había establecido unas denominaciones distintas para los organismos que debían servir para la lucha de clases, y de su complemento indispensable en el ámbito de la acción política.

Los mismos británicos habrían contribuido a mantener esta especie de equívoco con su resistencia a llamarse socialistas y a persistir en el término de laborismo, aunque ya habían realizado la equivalencia con el del socialismo, especialmente por parte del Partido Laborista Independiente.

Pues bien, Besteiro llegaba a afirmar que, a pesar de estas cuestiones, era difícil encontrar en todo el movimiento europeo organización alguna que se ajustase más fielmente que la inglesa a las concepciones del socialismo más ortodoxo, según las concepciones de Marx y Engels. La afirmación no deja de tener interés, viniendo de un gran conocedor del marxismo, cuando sabemos de las dificultades de la introducción del marxismo en el Reino Unido, aunque se hubiera producido.

Los mismos británicos habrían contribuido a mantener esta especie de equívoco con su resistencia a llamarse socialistas y a persistir en el término de laborismo

A pesar de algunas extravagancias y originalidades, y a la actitud anárquica que caracterizaban a muchos escritores que militaban en el laborismo, no había ningún proletariado como el británico que hubiera seguido de un modo más perfecto las fases del desarrollo histórico que en su día describió Marx.

La coincidencia entre el socialismo científico y el movimiento obrero británico se explicaba teniendo en cuenta que entre las grandes influencias que contribuyeron a elaborar las ideas de Marx y Engels, la principal de todas provenía de la observación de la miseria producida en la clase trabajadora inglesa en la Revolución Industrial. En este sentido, Besteiro recordaba la obra de Engels sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, y que este trabajo correspondía al período en el que ambos empezaron a precisar sus ideas.

Cuando en la Europa continental y, especialmente en Alemania, empezó a desarrollarse la gran industrial, el proletariado ya contaba con una concepción socialista, elaborada desde el pensamiento filosófico y del razonamiento científico, pero fundada en la observación de la experiencia del primer proceso industrializador que, como bien sabemos, fue el inglés.

Así pues, el proletariado continental ya disponía de una guía y un método desde el comienzo de su actuación, frente al británico que tuvo que crear espontáneamente principios y normas. El socialismo inglés se habría formado por el método de la observación, una reflexión muy en la línea, añadiríamos nosotros, del empirismo en el mundo anglosajón.

Besteiro no quería agotar la explicación con estas indicaciones, pero sí consideraba que eran importantes para entender las diferencias entre el obrerismo y el socialismo ingleses y el socialismo continental.

En lo que sí parecía Besteiro contundente era en que había que desterrar ya las apreciaciones de que el laborismo inglés era un fenómeno “sui géneris”, no comparable al socialismo continental. Había que emprender un estudio más detenido y profundo para revisar esta concepción. En este sentido, recordemos que Kautksy ya planteó unas líneas explicativas en el decenio anterior, y a nuestro artículo remitimos al lector interesado.

Hemos trabajado con el número 5696 de El Socialista de 7 de mayo de 1927.

Fabra i Ribas: laborismo y libertad ante las elecciones de 1929

Claves fueron las elecciones británicas de 1929, que permitirían formar un segundo gobierno a los laboristas. Ya hemos explicado en este periódico el impacto de este hecho entre los socialistas españoles, y seguimos ahondando, con el presente artículo, en la importancia de la experiencia laborista para el PSOE en los años veinte, como una alternativa al comunismo, después de la escisión que se produjo en 1921 cuando el Partido no aceptó las condiciones de la Tercera Internacional.

En el interés laborista del socialismo español Antonio Fabra i Ribas tuvo un especial protagonismo, dado su conocimiento de la cuestión. Este artículo habla de una parte del mismo, a través de la conferencia que impartió en la madrileña Casa del Pueblo sobre las elecciones británicas, su importancia internacional, y la relación de la libertad con el laborismo y el movimiento obrero socialista.

Fabra i Ribas comenzó explicando el crecimiento del Partido Laborista desde su creación a comienzos de siglo, además de la situación de las distintas formaciones políticas en el Reino Unido, para deducir que, con toda probabilidad, el laborismo vencería en las elecciones de mayo (la conferencia tuvo lugar en marzo) con el mayor número de votos que hubiera conseguido nunca un partido en aquel país, aunque dada la división de los distritos liberales, era posible que el número de sufragios no correspondiera con el de los diputados elegidos. En todo caso, aunque se constituyese un gobierno conservador, tendría que contar con una formidable masa de oposición.

Fabra i Ribas resaltaba, en este sentido, la marcada tendencia de la política inglesa hacia el laborismo, o lo que era lo mismo, en su opinión, hacia la “democracia integral”. Pero esta orientación, además, estaba en consonancia con lo que estaría ocurriendo en Francia y Alemania. Una actuación democrática en el campo de la política internacional por parte de estos tres países tan importantes cambiaría, en su opinión, la atmósfera de Ginebra (en alusión a la Sociedad de Naciones) y contendría la ola reaccionaria que habría invadido Europa en los últimos años. Se podría abrir un camino para la libertad y el progreso social.

El laborismo vencería en las elecciones de mayo con el mayor número de votos que hubiera conseguido nunca un partido en aquel país

Después, el socialista catalán se centró en el problema de la relación entre el movimiento obrero británico y el Partido Liberal. Lamentaba que desde hacía ya muchos años la lucha de los trabajadores ingleses no había contado con el apoyo del Partido Liberal, siendo, más bien un obstáculo. En este sentido, quiso hacer un poco de historia. La fundación del Partido Social Democrático en 1881 se habría debido, precisamente, a la lucha de la clase obrera contra el gabinete liberal en favor de la Liga Agraria Irlandesa y en defensa del Home Rule para Irlanda. Por su parte, la fundación del Partido Laborista había sido debida a que el movimiento obrero se encontraba desesperado a causa de los liberales en relación con las distintas interpretaciones dadas a la ley de Asociaciones, que hacían prácticamente imposible la vida de las Trade Unions.

Por fin, en la última etapa parlamentaria los liberales se habían mostrado desorientados, sin rumbo fijo, votando solamente una minoría proposiciones de “carácter verdaderamente liberal y humano”, con otra parte contraria y una tercera, por fin, de signo abstencionista. En este sentido, aportó algunos ejemplos, como el relacionado con la votación del proyecto de ley laborista para ocupar a los parados en obras de carácter general, o en la enmienda presentada por Snowden sobre otorgar un carácter democrático a la organización del Banco de Inglaterra, y por fin, en relación con la necesidad de establecer un Convenio internacional para reducir los ejércitos permanentes, junto con otro en relación con las fuerzas navales. En todas estas iniciativas se había producido esa división tripartita en el seno del liberalismo.

El Partido Liberal, además, como en otros países, acusaba al movimiento obrero de preocuparse únicamente de las cuestiones materiales, desentendiéndose de los problemas morales y espirituales. Y se hacía justo cuando la clase obrera organizada del mundo declaraba que con su actuación no se pretendía salvar solamente los intereses de una clase, sino lo del bien general, en una tarea en la que todos debían involucrarse, todos los pueblos que aspiraban a establecer la paz y el progreso.

Fabra i Ribas lamentaba que los liberales clásicos o históricos no trabajasen realmente en favor de la libertad a pesar de los cánticos que entonaban en su defensa. Pensaba que eran sinceros cuando hablaban de libertad, pero no había una dimensión práctica en ese discurso, imponiéndose los intereses creados.

El Partido Liberal, como en otros países, acusaba al movimiento obrero de preocuparse únicamente de las cuestiones materiales, desentendiéndose de los problemas morales y espirituales

Por su parte, el movimiento obrero estaba plenamente saturado de ideales democráticos, pero no se contentaba con enunciar la libertad, sino que querría organizarla e instalarla definitivamente como régimen normal de los pueblos civilizados. Cuando el movimiento obrero inglés o de otros lugares del mundo atacaba a los liberales lo hacían por los atentados que cometían contra la libertad.

Y la charla terminaba defendiendo, precisamente, lo que venimos sosteniendo en nuestras investigaciones sobre esta materia, es decir, que el laborismo era para los socialistas españoles un ejemplo que iluminaba frente al comunismo ruso, que habría deslumbrado a los trabajadores en su momento, pero haciéndoles perder todo contacto con la realidad.

Hemos trabajado con el número 6276 de marzo de 1929 de El Socialista.

El análisis del laborismo por parte de Fernando de los Ríos en 1929

La victoria laborista en las elecciones de la primavera de 1929 causó una honda repercusión en el socialismo español. El Socialista dedicó una especial atención a las noticias de las elecciones y de dicha victoria, como vino haciendo durante toda la década de los años veinte, muy pendiente de la evolución y creciente influencia del Partido Laborista en el Reino Unido. Durante un tiempo incluyó la reseña de los diputados y diputadas laboristas en los Comunes, y se incluyeron crónicas y artículos de opinión sobre este hecho. Este es el contexto en el que debemos entender el interés de Fernando de los Ríos por el laborismo, y que se plasmó en un artículo que publicó primero El Sol, y luego reprodujo El Socialista en su número del 25 de junio de ese año.

Fernando de los Ríos realizó en “La trayectoria histórica del laborismo inglés” más que un breve ensayo historiográfico un ejercicio humanístico muy propio de su forma y manera de entender la Historia, vinculada no solamente al conocimiento en sí, sino como una herramienta para entender la realidad presente.

El político socialista comenzó su argumentación recordando el paralelismo que el historiador y político James Bryce (1838-1922) había realizado en una de sus obras más famosas dedicadas a la Historia del Imperio romano entre el devenir de Roma y el de Inglaterra: flexibilidad o elasticidad de la ley para acomodarla a la realidad social e histórica, y a causa de ello, una continuidad en la vida civil. De los Ríos aludía a cómo la experiencia de la lucha había convertido a la plebe en una fuerza que había conseguido influir cada vez más en la vida constitucional hasta llegar a controlarla.

Fernando de los Ríos consideraba que, si alguien quisiera completar el estudio de Bryce con un trabajo que comparase la evolución de la plebe romana con el del movimiento obrero y el de los laboristas, se producirían analogías sugestivas. En el siglo XIX, el movimiento obrero había sufrido duras persecuciones, comenzando por las condenas de los seis líderes de Dorchester a raíz de la ley de 1824, había promovido manifestaciones multitudinarias como la londinense de 1834 con Owen y otros líderes a la cabeza para entregar a lord Melbourne un memorial firmado por miles y miles de personas para que se revocase la sentencia de los de Dorchester, o había generado la fuerza del cartismo. Después aludió a la lucha de los albañiles en 1854 por la reducción de la jornada laboral, uniéndose otros colectivos, hasta que en 1858 se formulaba la petición de la jornada de nueve horas, consiguiéndose luego en 1862 el cese del trabajo los sábados desde la una de la tarde. Al año siguiente, los mineros celebraron la Conferencia de Leeds. Y de ese modo se fue extendiendo en Inglaterra una activa sensibilidad societaria a medida que se desarrollaba el capitalismo.

El Estado británico fue incorporando las demandas de los trabajadores. Pone como ejemplo cómo en 1871 la ley que achacaba a las Trade Unions una intención criminal fue inmediatamente contestada por el Congreso de las mismas, consiguiendo la rectificación correspondiente. A partir de entonces, esta presión logró que se abandonara el “manchesterianismo” y apareciese el intervencionismo hasta el culmen del presupuesto de Lloyd George de 1909.

A principios de siglo aparecería el Partido Laborista. El espíritu político del cartismo había sido sustituido a mediados del siglo XIX por lo que De los Ríos definía como el “nuevo espíritu” que pretendía llevar la lucha mediante la táctica sindical, manteniendo a las organizaciones sindicales fuera de la contienda electoral y política. Pero Fernando de los Ríos sabía, como ha demostrado la historiografía del movimiento obrero británico, que a finales de la centuria irrumpieron con fuerza los trabajadores menos cualificados, cambiando el sentido ideológico de los sindicatos, recuperando la táctica política. Ahí estaba el Congreso de Plymouth de 1899 en el que se condenó la exclusiva lucha económica, optando por crear una organización política, el Partido Laborista.

El Partido Laborista llegaba al poder no para romper la estructura del Estado sino para acentuar el ritmo de su transformación

El artículo terminaba haciendo un recorrido por la Historia electoral del Partido Laborista hasta 1929. Nos parece interesante cómo De los Ríos elogia la unión de pueblo con profesores, escritores y hasta aristócratas en el seno del laborismo, algo casi consustancial a su propia condición de intelectual destacado dentro y fuera del PSOE. Pero, además, el Partido Laborista llegaba al poder no para romper la estructura del Estado sino para acentuar el ritmo de su transformación. Esta Historia servía, siempre según el autor, para demostrar que no era necesaria una revolución, toda una defensa de socialismo democrático en el que siempre creyó el político de Ronda.

El papel del voto femenino en el triunfo laborista del 29 para el socialismo español

En esta pieza se analiza la interpretación que el socialismo español realizó del comportamiento del voto femenino en las elecciones británicas de 1929 que supusieron un triunfo laborista.

En 1918, las mujeres británicas mayores de 30 años vieron reconocido su derecho al sufragio en el Reino Unido. También consiguieron poder ser elegidas para el Parlamento. Pero no sería hasta el año 1928, es decir, un decenio después, cuando todas las mujeres mayores de edad -21 años- pudieron ejercer su derecho al sufragio, como sus congéneres de sexo masculino. Pues bien, en 1929 se celebraron unas elecciones legislativas que llevaron a la victoria al Partido Laborista.

Fueron elegidas trece diputadas, de las cuales seis ya habían sido diputadas en la legislatura anterior. Tres diputadas eran conservadoras, una liberal (hija de Lloyd George) y nueve serían laboristas, todo un hito en la historia de la participación de la mujer en el socialismo democrático. Las diputadas fueron las siguientes: Jennie Lee, que tenía tan solo 24 años de edad, Susana Lawrence, Ellen Wilkinson, Margaret Bonfield, Cynthia Mosley (hija del conservador Lord Curzon, y esposa del también diputado, luego destacado miembro del fascismo británico, Oswald Mosley), Ethel Bentham, miss Picton Turbuville, Marion Phillips, y Mary Hamilton.

Los socialistas españoles llevaban casi una década siguiendo desde El Socialista la ascendente trayectoria del laborismo británico, insertando noticias, artículos de opinión británicos y españoles y valorando el creciente poder de la formación. Para las elecciones concretas de 1929 desplegaron un gran esfuerzo informativo y especularon sobre la influencia del voto femenino en la victoria laborista, un asunto interesante, dada la polémica que dos años después se vivió en la izquierda española sobre el reconocimiento del derecho al sufragio femenino en el debate constitucional, recién inaugurada la Segunda República, ya que en la interpretación del fenómeno electoral británico aparecen algunos elementos de ese debate, como el de la influencia religiosa en las mujeres. Además, durante la década de los años veinte el socialismo español se acercó de una forma más evidente a la cuestión de la emancipación de la mujer, haciéndose eco del creciente protagonismo del feminismo socialista en Europa.

En El Socialista se incluyó un artículo en el número del día 2 de junio de 1929, titulado “La mujer inglesa y el sufragio universal”. Se trataba de una primera impresión. La columna comenzaba felicitando a las mujeres británicas por su comportamiento electoral, porque habían sabido ejercer sus derechos ciudadanos. Al parecer, se había especulado mucho sobre el sentido del voto femenino en estas primeras elecciones: “¿votarían a los conservadores o a los laboristas? La primera impresión era que habían contribuido al triunfo laborista.

En 1918, las mujeres británicas mayores de 30 años vieron reconocido su derecho al sufragio en el Reino Unido. También consiguieron poder ser elegidas para el Parlamento

El Socialista elogiaba el sentido de la responsabilidad de la mujer británica en la hora de las elecciones, y se consideraba que su “corazón, sensible a todo dolor” les había hecho comprender el humanismo del laborismo, que era el del socialismo internacional. El artículo aludía a la paz y la solidaridad internacional como aspiraciones del proletariado organizado, y que no podía faltar la aportación de la mujer en estas cuestiones capitales para el socialismo. Se interpretaba su voto como una condena de la guerra, una preocupación constante del socialismo, habida cuenta del fracaso anterior para evitar el estallido de la Gran Guerra. Y las mujeres estarían más dotadas para entender esto por su condición de madres, siempre la interpretación que estamos estudiando. Recordemos que este era un argumento clásico del socialismo en su ataque al belicismo desde el siglo anterior.

Otra de las razones, siempre según el texto del artículo, tenía que ver con la condición de la mujer en los inicios de la crisis laboral. Las crecientes dificultades que padecían los hogares obreros habrían influido en las mujeres a la hora de votar laborista.

Según El Socialista la derecha británica no podía estar satisfecha del sentido mayoritario del voto femenino. Sus miembros no entendían que la mujer, sometida tradicionalmente por la religión, se había decantado por el socialismo. Pero las mujeres obreras y de clase media no tenían más opción que la laborista, unidas a sus maridos e hijos en la “obra de redención de su clase”. Los socialistas españoles valoraban, como tradicionalmente hacían, la cuestión de la conciencia de clase, y la importancia de la democracia como sistema político donde, gracias a la libertad, se formaban las ideas. Recordemos, en este sentido, la época que se vivía en España, en plena Dictadura. La victoria laborista, y la participación de la mujer en las elecciones eran un ejemplo de la importancia de la política para los socialistas españoles. Quienes ponían en duda la eficacia de este instrumento, estaban cuestionando la capacidad del pueblo a la hora de dirigir su destino, en una evidente alusión al anarcosindicalismo.

Por su parte, dos números después en El Socialista, el poeta y miembro de la Agrupación Socialista, Miguel R. Seisdedos, dedicó su columna “Hojas al viento” a la contribución femenina al triunfo del Partido Laborista, a la importancia de la mujer como transformadora de la sociedad, y reflexionó, por fin, sobre el valor del feminismo.

En conclusión, para el PSOE los hombres y las mujeres británicas habían demostrado tener conciencia de sus deberes ciudadanos.